叱られるシュール

エレベーターに乗る習慣があった頃、

ぴんぽんが鳴って扉が開くと、

いつも決まった風景が広がっていた。

あきあきしようが、何を思おうが

同じ風景はいつも約束されている。

そんなときに想像することがあった。

「もしこの扉が開いた時に、

そこが深雪の森だったらどうしよう。」

「もしそこが切り立った

崖の上だったらどうしよう。」

「もしそこが月夜に照らされた聖堂で、

なつかしい花の匂いに満ちていたら

泣いてしまうだろうか。」

*

そういう身にもならないことを

期待してしまう。

期待するだけ無駄なことは分かっている

けれど、扉がゆっくりとスライドする

瞬間には少しだけわくわくしてしまう。

習慣の繰り返しだった今までとは

全くことなる人生に、

飛び込んで行けるかもしれない、

という高揚感にとらわれる。

けれども「絶対に」そういうことはない。

コンクリート造りのがっしりとした

建物の内部が広がるだけ。

こういう、何の成果も生まず、

何のプロセスにもならない考えって

無意味だなあと思うし、

あんまりこういうのを書くと

周りから怒られそうで怖い。

今、空想はあまり好まれない。

ただ、そんな夢みがちなことが

表現として存在するんだ、という

運動があった。

「子供時代こそが最も真実の生に近い」

というアンドレ・ブルトンの

「シュールレアリスム宣言」。

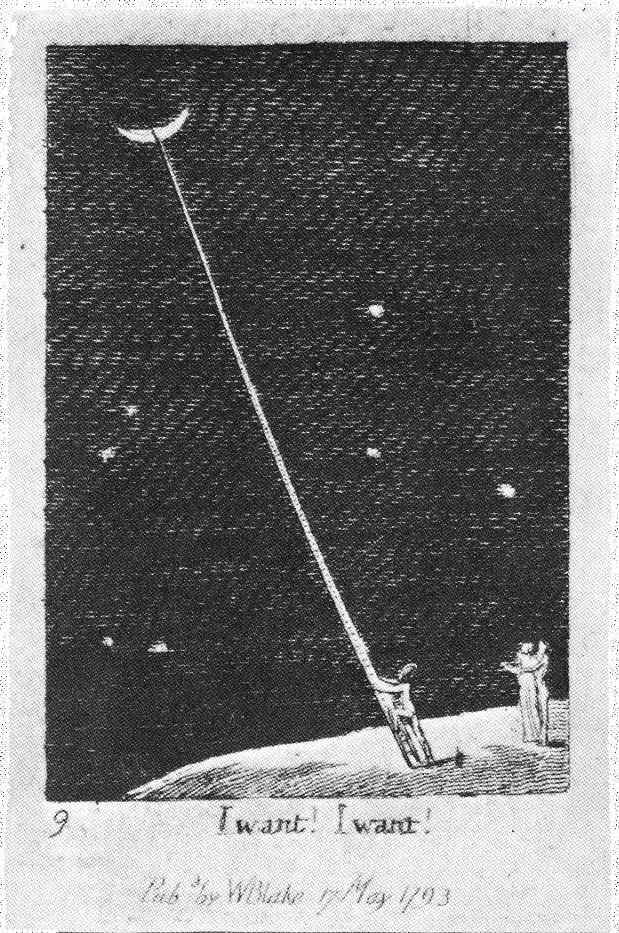

ウイリアム・フィーヴァー著

「こんな絵本があった」の中でも

上記の部分を引用し、

1793年に出版された本に

描かれた絵が掲載されていた。(以下)

月にはしごをかけて「ほしい!ほしいよ!」と

子供が泣きせがんでいる。

「だが、わたしたちみなが知っているように

無垢は経験へとおちこんでゆく。

はしごは倒れてしまうのである。」

子供時代の奔放な思いつきや感覚、

既成の概念をも知らない感情や空想。

これらは「お父さんお母さん」からすれば

叱る対象事項である。

男らしく、あるいは女性らしい

大人になれという叱咤と経験を

伝授しようとしてくれる。

*

いままでの僕の575のつまらなさを

自覚した要因は、子供の遊びの

延長だったからだ、と思う。

これじゃあ「父母」に怒られてしまう、

という恐れが多分あったんだなあ。

一方、ロールペーパーは思う存分

子供であると思う。

(だから共感を得にくい。。)

2012/10/04